大趋势(上篇)

时间:21-12-23 来源:黄华书房

大趋势(上篇)

在法国尼斯出差,酒店里,一轮明月高挂窗前,远处海浪拍击岸边的声音远远传来,很宁静。

今天是国庆节,国内的亲朋好友们都在庆祝节日,为我们伟大祖国的繁荣富强而喜悦。

而在这宁静祥和的后面,各种激流涌动,让人很难平静。

国内,最近大事不断,打击资本在互联网无序扩张,整治娱乐圈环境,出台教育“双减”,打击学区房,整治房地产投资,推动碳中和。深化改革。

国际,美欧联手遏制中国,成立TTC(美欧贸易和技术委员会),加强技术管制,延缓中国的科技发展。美国在中国东海、南海、新疆、香港不断挑事,制造摩擦,暗流涌动。

这些眼花缭乱的变化,让很多朋友困惑,这个世界怎么了?未来会如何发展,主线是什么?

这让我想起了美国未来学家约翰?奈斯比特(John Naisbitt)在上世纪80年代创造的“大趋势”(Megatrends)这个词,大趋势是指具有全球影响力、范围广泛、长期(甚至超过30年)和影响巨大的大规模变革过程。

那么什么是未来的大趋势呢?

我最近一直在思考这个问题,看了一些文章,也找了一些我认为最聪明的人聊了聊,把我所了解的分享一下。分成上下两篇,上篇主要讨论社会发展趋势,下篇主要讨论科技发展趋势。

对于社会,马克思有两个重要观点,第一,生产力决定生产关系,第二,经济基础决定上层建筑。如果能够理解透彻这两句话,就能够理解当今世界的主要矛盾,就对社会的发展和变化具有较强的洞察力了。这是本文的主线,我尝试将未来社会的发展,分成四个关键大趋势。

1、资本力量衰退

两年前我回总部跟领导喝咖啡,聊到未来的趋势问题。他提出一个现象让我思考,就是资本力量在西方发达国家,尤其在欧洲、日本等国的作用越来越弱,货币刺激在这些国家基本不起作用了。这些国家长期利率很低,甚至是零利润和负利率。而美国特朗普能够上台,也进一步体现了资本集团的力量,尤其是华尔街的力量的衰退。

这也引出了一个有趣的现象,老牌资本主义国家越来越象社会主义国家,比如在法国,工会拥有很大的权利,企业主反而显得很弱势。这次在法国了解到,这边宴请客户人均超过60欧元就需要报备,送礼物超过30欧元就面临行贿的风险,想花钱办事都不容易。在这里,资本的力量越来越隐蔽,社会主义的思想在这些国家里好像不知不觉就赢了。而且这个趋势在扩大。

但资本力量却在新兴市场,尤其在中国肆虐,缺乏足够的管制。导致中国生产力和生产关系的矛盾却越来越突出,这个领导推断出未来几年可能发生激烈变化。他预测到马爸爸这两年会出事,又预测到这两年中国围绕着资本管制的剧烈的政策变化,确实牛人啊。

冷战后,新科技革命将工业化进程引向新高潮,跨国公司大量涌现,资本的国际流动速度空前,推动经济全球化程度快速提高。经济生活的全球化就是资本主义的普遍化(裘元伦,1999)。

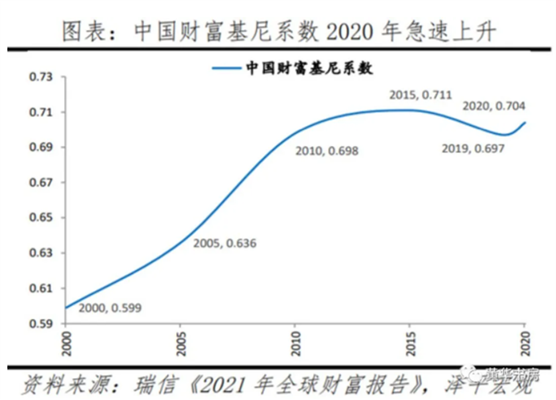

但是随着资本的快速扩张,也带来一系列的问题,突出表现在带来巨大的贫富差距,造成了严重社会不公平现象。资本的肆虐对原有的社会结构产生很大的冲击,冲刷过后,留下一地鸡毛。

这引起各国对资本作用的反思,突出体现在对资本进行更强的监管,同时经济全球化进程面临倒退,逆全球化兴起。

再加上,金融资本缺乏新的投资热点,投资的边际效益在衰退,大量的资本无处可去。货币的扩张,资本的扩张,对生产力已经无法提供明显的正向激励。贫富差距扩大,80%以上的人群,已经失去了需求能力。这也是为什么中国强调“共同富裕,制造业治国”,中国的富人已经没有大的新增消费需求,而6亿人均收入1000的穷人又没有消费的能力,如何让这些接近欧洲总人口规模的穷人富裕起来,有足够的消费能力,是中国再一次发展的关键动力。

中国对于国际资本的态度在发生一些变化。我还记得20多年前的一个深夜,一个印度人在浙大门口耍泼,他大声叫着”我要告诉我的老板,不要来中国投资。“,可以看出他认为退出投资是对中国最有威慑力的工具,从中也可以看出我国当年对于外国资本有多么的渴望。而现如今,全球货币普遍超发,中国把防范国际游资对中国经济的冲击放在很重要的位置。

去年蚂蚁事件之后,中国展开了反垄断,节制资本无序扩张,对于民生领域沉重负担进行运动式的清理。房地产也有逐渐去金融化的迹象。有人说这个变化是资本集团向人民群众的回归,有一定道理。资本过于贪婪,对于这个社会的掠夺过于粗鲁,过于血腥,带来了非常多的社会问题。中国逐渐进入了一个新的时期,已经完成了依赖外部资本的原始积累过程,逐渐回到其本来的道路上,向着社会主义本质回归。

资本的力量衰退,获利的机会减少,好的投资品越来越珍贵。所以各国都对本国资本市场百般呵护,美国在过去的两年对几百家中国企业,尤其是科技企业进行了打击。但在美股上市的中国科技企业基本不被波及。美国传递出一个信号,中国科技企业只要在美国上市就是安全的。鼓励更多的中国科技公司到美国上市。我记得前年就有美国记者采访华为的时候,提出过这个建议。

对中国科技公司进行打击,原本也就是对美国资本市场的呵护,所以表面上是科技战,底子还是金融战,经济基础决定一切。制裁华为等科技公司后,苹果的股价涨了三倍,维持了纳斯达克指数的繁荣。过去十年,华为增长太迅猛,对美国科技公司产生了严重威胁,尤其是对科技公司背后的金融资本,产生了威胁。

苹果公司股价

这种争斗,这也是一种无奈的内卷。

经济危机可能要来了,经济危机的本质是技术红利衰退带来的产能过剩。人类经济社会是不断熵增的,如果我们不能给社会输入新技术、新产品,社会就会成为一个耗散系统,到了一定程度,经济就会崩盘。要想保证经济不断运转,我们就要给整个经济系统输入负熵,这就是为什么要搞5G、做新能源、电动车,要推动碳中和,这也为了打破内卷。

在资本衰退的今天,未来全球的资本都会在这些新的科技领域产生角逐。科技竞争也是资本的竞争。

2、西方民主制度黄昏

在法国出差,听出租车司机嘲笑特斯拉的德国工厂进展,德国号称要赶上中国速度,但在现实中被逼弯腰。环保组织几次阻扰工厂进展,为了水源、植物、栖息的蛇和蜥蜴,导致工厂进度一拖再拖。西方国家的基建效率低下,成本高昂已经成了常态。

2016年西方世界发生了两次影响深远的投票,英国“脱欧”公投中,约52%的投票者赞成脱离欧盟,首相卡梅伦随后辞职;另一场是完全没有从政的商人特朗普被选上美国总统,这两场选举将民粹主义的影响力淋漓尽致地展现出来。

“近年来西方大部分民主国家出现了某种政治体制的突然崩溃,实际上反映了两种失败:一是不能指明国家的前进方向和道路;二是现行政策与措施无济于事。”法国战略学会会长马翼科表示。

“原本应该在议会内部决策的很多复杂问题,最终却不得不求助于全民公投的形式作出裁决,这正反映出政治体制的失败,也是近几年来全民公投之风在欧洲刮起的直接原因。”彼得·帕加尼尼指出,这些“复杂问题”涉及的专业知识,很多超出了普通民众的认知水平,虽然,投票可以“一锤定音”,也通过这种方式赋予和确保了民众意见的表达,但却很难保证最终能做出正确选择。

写到这里想到一个有趣的事情,匈牙利再次在欧盟中一票否决了涉华决议,阻挡欧盟就香港问题对中国发表声明。德国一名官员认为,欧盟是时候进行改革,在外交政策上实施多数投票制。欧盟27个国家,有代言美国的、有代言中国的、有代言其他域外势力的,采用一票否决制度,效率可想而知。

西方国家经济上采用一股一票,以财产多少决定经济权力的经济体制,而在政治上采用一人一票,以人数多少决定政治权力的政治体制。经济基础和上层建筑产生了严重矛盾,这个矛盾逐渐爆发,导致了西方式的民主进入黄昏。

但在政治上,无论是最富有的人,还是最穷的人,他们都有一票。当穷人一天天看到,政府不能保护他们,不能在资本的面前争取他们的利益,他们就会用选票去推翻这个政府,这就是英国脱欧和特朗普当选的故事。而这个结果是使得欧盟一体化和全球化获利的人受损。在全球化中,资本可以随处流动,对资本的不友好,会加速资本的逃离。这又反过来加剧了矛盾。

我记得网上有一个分析,西方发达国家,尤其美国政治上逐渐出现中间派的消失,右派越来越右,左派越来越左,这个社会越来越割裂。西方民主的选举结果跟精英群体的意愿背离的现象会越来越突出,有越来越多的多数人暴政迹象。将来是精英治国,还是普通民众协商治国?值得深思。

昨天跟几个法国教授一起吃饭,有个教授说,法国真的没救了,不管谁上台都没救。政治家只敢做政治正确的事情,把如何迎合选民作为竞选和工作的根本,只关注短期的效应,对于长期的民生问题,对于长期的发展完全没有兴趣。眼看着这艘大船缓缓沉没,所有人都只能旁观,爱莫能助。没有任何组织和任何人对改变现状拥有长期的责任。

未来的三十年,西方很多经济体都会面临人口结构的巨大变化,一股一票和一人一票间的矛盾会进一步激化,西方民主已经步入暮年。

这个世界不存在什么最好的治理架构,不断变化才是唯一不变的真理。

3、中华文化的扩张

我记得2015年左右,当时的华为业务规模怎么保守计算都要超过爱立信了,在华为内部居然产生了一些焦虑情绪,因为还没有做好成为行业老大的准备,行业老大意味着要承担行业的领导力和更多的责任,会有更高的要求。

当今的中国也存在同样的挑战,各种分析机构都判断中国在2030年前GDP将超过美国,成为全球最大的经济体,但我们准备好了吗?

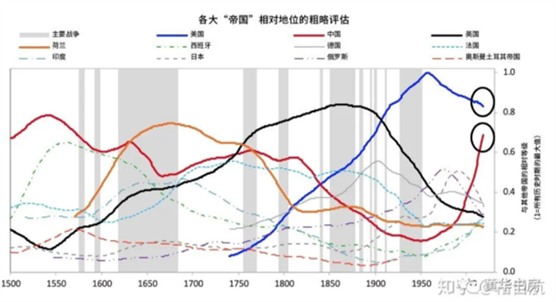

摘自桥水达利欧的《过去500年的大周期》

有一次在葡萄牙出差,跟当地人聊天,他跟我说:“我们这样的小国,人口还不如一个中国城市,可能你们不重视,但我们在欧盟也有一票,希望能够跟你们合作。”

我当时非常震惊,原来中国已经这么强大了吗。回头想想这么小的国家,当年还是八国联军的一员,一起打劫过中国,而且还长期殖民澳门,真是耻辱啊。

前几天,我问一个在欧洲留学的博士,95后,我问他是否认为中国落后欧洲很多。他说不会啊,我懂事的时候中国已经比较发达了,我家的生活跟欧洲人差别不大。我听后笑笑,他是无法理解我们这代人当年是如何恐惧西方列强的,我开玩笑说,等我们这批人都死了,民族的自信就自然回来了。

基辛格在《论中国》里面写到,

“虽然中国历经劫难,有时候政治衰微长达数百年之久,但中国传统的宇宙观始终没有泯灭。即使在贫弱分裂时期,它的中心地位仍然是检验地区合法性的试金石。”,

“唯有中国在历史长河的变迁中始终视自己为世界的中心,并使四周邻国默认这一观点”

“中国是独一无二的,没有哪个国家享有如此悠久的连绵不断的文明,抑或与其古老的战略和政治韬略的历史与传统如此一脉相承”。

“在过去2000年里面,有1800年中国在世界国内生产总值是世界第一的,直到1820年,中国的国内生产总值占比仍大于30%,超过西欧,东欧和美国的总和。”

从基辛格的描述里面,能够理解中国人,尤其是中国文人对中华历史和文化的强烈自豪感和自尊,中国人有重塑中华帝国的强烈信念,回归大唐盛世,“君临天下”,万国来朝,是符合中国儒家“朝贡文化”的理念的,现在的一带一路也是当年丝绸之路的回归。

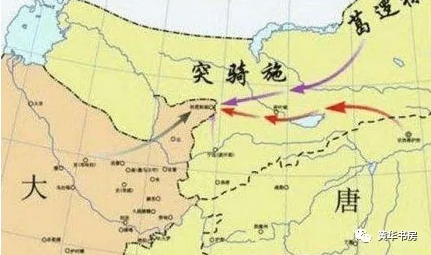

这里说到大唐,前两天我跟朋友就大唐是否是全球影响力的帝国的问题上产生了激烈辩论。我不得不承认儒家文化在过去的两千年里只在东亚、东南亚产生较大的影响力,这个扩张并没有越过中亚,延伸到中东、乃至欧洲。

儒家文化对欧洲的影响还不能跟阿拉伯文明比,阿拉伯文明一度在欧亚两个板块产生过较长时间的统治力。

怛罗斯战役就是发生在大唐和阿拉伯帝国间的,是一场中国唐朝安西都护府的军队与来自阿拉伯帝国阿拔斯王朝的中亚诸国的冲突。战争爆发在吉尔吉斯斯坦与哈萨克斯坦的相邻边境——塔拉兹地区。唐朝主将是高仙芝,高仙芝军队与阿拉伯军交战5天,打成平手。阿拉伯重金收买葛逻禄,葛逻禄突然反叛,与阿拉伯军夹击唐军,导致唐军战败。

有学者认为怛罗斯之战是当时历史上最强大的东西方帝国间的直接碰撞,也有学者认为这场战争仅是两个帝国边疆上的抵触和小冲突。不管怎么说,历史上中华帝国的势力没能渗透过中亚,对欧洲产生影响。当然蒙古国另算,他不属于儒家文明,是否属于中华帝国也是需要探讨的。

所以,朋友说,不要羡慕大唐,中国现在的全球影响力很快要超过大唐,达到中华文明的最高点。历史走了一段小小的弯路,中华文明又回到他原有的道路上,并出现了前所未有的全球影响力。

中国的文化基础是从古代农耕文明中发展出的耕读文化,农业生产被认为是立国之本,而商业则被看为是末端。基于农耕文明发展起来的家族制度的核心是权威和服从。而西方文明是基于希腊的城邦文明发展起来的,更多的是反映城镇的共同利益,一人一票,重视人文主义,而商业是国家的根本。文化的基础有非常巨大的差异,导致现在大家普遍感觉的隔空对话是鸡同鸭讲。

一个德国人跟我说,对于中国的崛起,欧洲很多人是很担心的,因为我们不理解你们思考的逻辑,也不理解你们未来会如何做。基辛格在《论中国》里面说,当时美国对于中国的很多决策都感觉莫名其妙,在中国建国后如此虚弱的时候,居然敢跟苏联唱反调,而且还敢跟当时的超级大国美国在朝鲜打一战,还公开一再声明不怕核打击,美国的判断都出现了严重的偏差。

不管是“入关说”,还是我自己的“进城说”,都不能避讳中华文明跟基督文明、伊斯兰文明有非常大的差异。但我们现在是走在了同一个舞台上,不再有沙漠、海洋、高原的阻隔,这是历史上前所未有的。

现在基督文明势强,伊斯兰文明势弱,而中华文明又强势崛起,在文明领域的三国故事如何发展,我相信大家心里都会非常明白。看清楚这个本质,就对当今世界的一些政治事件有所明白,也就明白其中的取舍了。

经济基础决定上层建筑,中国成为世界第一经济强国,必然带动中华文明雄起,对原有世界规则、治理架构产生冲击。

这个世界准备好了吗?

4、人口结构变化改变了预期

最近人口问题成为中国热议的话题,很多学者和自媒体恍然大悟,一夜间个个都成了人口专家。

其实人口问题非常复杂,对于我们这样一个拥有14亿人口的大国来说,人口问题对于未来社会的影响远没有大家想象的那么简单。也不会象一些自媒体说的很快产生非常严重的影响。

其实,人口变化从来都没有偏离当年计划生育政策执行初期的判断,这是早有预判到的事情,何必一惊一乍呢?

我摘录1980年《中共中央关于控制中国人口增长问题致全体共产党员、共青团员的公开信》的部分内容给大家看看:

”人口“老化”的现象在本世纪不会出现,因为全国人口约有一半在二十一岁以下,六十五岁以下的老年人不到百分之一。老化现象最快也得在四十年以后才会出现。我们完全可以提前采取措施,防止这种现象发生。”

“中国约有五亿劳动力,预计二十年后还要增加到六亿,就是到二十一世纪初,每年还会增加一千多万个劳动力。到三十年以后,特别紧张的人口增长问题就可以缓和,也就可以采取不同的人口政策了。因此,劳动力不足的问题可以不必担心。”

“实行一对夫妇只生育一个孩子,到四十年后,一些家庭可能会出现老人身边缺人照顾的问题。这个问题许多国家都有,我们要注意想办法解决。”

40年前的这个判断是多么准确,现在跟原来的设想也没有产生很大的偏差。

我们这代人挺悲催的,过去40年,这个世界不断告诉我人少才能富裕,我一度幻想能够出现一个大神,突然让大家无感的将中国人口降到10亿以内,这样中国人均资源就足够丰富了。就可以像欧洲一样,城市边上有大片大片的绿地,而且这些绿地不种庄稼,就放养一些牛羊。

而现在,周边的人又集体告诉我,中国人太少了,赶紧多生啊。我怎么也想不明白,14亿人怎么还会少。可能我老了,适应不了这种转弯。

去年我们新生儿1200万,比整个比利时人口都多。

其实老龄化似乎是工业化国家,或者发达国家的一个必然,法国在150年前就进入老龄化了,西方发达国家普遍进入老龄化,生育率都不高。韩国的生育率前两年就跌破1了,不可想象。

西方国家的福利制度很好,房价跟收入比不像中国那么高,而且租房的权益很大,你完全可以选择不买房。孩子生下来几个月后白天就能够交给托管中心,这里安全、卫生,每月交少量的钱就可以了,养育孩子的压力不大。

教育的压力也不大,我以前说过,我孩子的学校,课本不让带回家,也没有什么知识类的课外培训课,有也是公益性质的,非常便宜,一切引起内卷的行为都不容许。比如家长给同学带小礼物是不容许的,避免竞争。

即便这样,西方发达国家也没有人愿意生孩子。减负跟生孩子有关系,但可能也没有那么大的关系。政策调整对于生育率的影响不会很大,中国进入老龄化不可避免。

西方发达国家退休年龄有些已经调整到65岁左右了。而中国刚进入老龄化社会,政策上还有比较大的空间,不用过于担忧。

老龄化的到来对中国可能会带来很大的冲击,这个冲击主要是观念上的,比如对于未来预期会发生很大的改变。对于消费市场(老人消费意愿低)、对于房地产市场都会产生深远的影响。我们突然从人越来越多,资源越来越少,转到人越来越少,资源越来越多上,整个的思维习惯会发生巨大的改变。

老辈人对于资源紧缺的焦虑在下一代就可能不存在了。

“Z世代”(指1990年代中叶至2010年前出生的人),开始走进舞台中心,到2028年,地球上将有30%的人口是Z世代。

有个德国教授跟我聊,说他的队伍越来越难带了,他经常要哄着下面的博士、硕士开展研究。这些小孩非常强调自主决定,而且动不动躺平。把我说乐了,这不也是中国的Z世代的表现吗?

Z世代将会成为社会消费的主流,这个社会都在为他们的隆重登场而做着准备。由于他们的消费观更为个性,展现出兴趣优先、注重体验、理性消费等多元特征,因此消费对他们而言已不仅仅是需求的满足,更是一种生活方式的追求。

这一代人出生在中国高度发展的时代,更自信、更开放、更国际化。但他们又恰恰是错过中国高速发展的一代,承担了更多的阶层固化的压力,对于独自改变自身状态,缺乏信心和机会。

这是矛盾的一代,但也是中国能否真正领袖全球的最关键的一代。

人口老龄化,Z世代登场将会对未来社会产生深远的影响。

5 小结

因为时间的关系,匆匆完成大趋势的上篇,也没有时间修改,先发出看看吧,改日我再找时间完善一下。

在这里祝各位朋友节日快乐,祝愿我们的国家繁荣富强!

摘自-黄华书房

| 上一篇 | 下一篇 |

|---|---|

| 大趋势(下篇,科技篇) | 地产跑步进入并购时代 |